Presque Reine, illustration d'Alessandra Fusi (page 29)

L'année qui galope vers sa fin ouvre, dit-on, une période propice aux rêves et c'est bien de ceci dont il sera question dans cette chronique qui tranche un peu par rapport aux sujets habituellement évoqués sur ce blog. Je ne verserai pas, comme vous pouvez l'imaginer, dans l'abrutissement béat qui moutonne de rayons de supermarchés en boutiques enguirlandés ; le rêve dont il s'agit est d'amour, celui qui unit deux jeunes gens dans la France de 1658.

Si l'on écrit toujours des contes à l'attention du jeune public, il est relativement rare qu'ils se fondent sur un argument historique et encore plus qu'ils fassent de la musique, d'époque qui plus est, un acteur à part entière de l'action. Ce pari est celui que fait Presque Reine, un récit qui ressuscite pour nous la brève et flamboyante passion qu'entretinrent le jeune Louis XIV et la nièce du cardinal Mazarin, Marie Mancini, alors qu'ils avaient tous les deux vingt ans. Tous les ingrédients d'un conte de fées sont réunis : il est un jeune monarque soucieux de plaire et possédant les atouts de ses conquêtes, elle est une fille mal-aimée promise au couvent qui, par sa culture et la sincérité de ses larmes lorsque, après le siège de Dunkerque, la santé du roi est en péril, parvient à retenir son attention et à le séduire.  Après quelques mois étincelants, la raison d'état viendra souffler les bougies de la fête. On choisira l'infante Marie-Thérèse d'Autriche pour épouse de Louis, Marie sera sommée d'aller cacher ses pleurs à Brouage et le rideau tombera définitivement sur celle qui, si une telle union n'avait pas constitué une mésalliance criante, aurait peut-être été reine. Restent les vers de la Bérénice de Racine, dont quelques-uns jalonnent le conte, dont ce « Vous êtes empereur, Seigneur, et vous pleurez ! » qui dit avec tant de cruelle justesse l'impuissance du jeune roi à changer la trajectoire d'un destin personnel que ceux qui décident de l'intérêt supérieur de son royaume façonnent à sa place.

Après quelques mois étincelants, la raison d'état viendra souffler les bougies de la fête. On choisira l'infante Marie-Thérèse d'Autriche pour épouse de Louis, Marie sera sommée d'aller cacher ses pleurs à Brouage et le rideau tombera définitivement sur celle qui, si une telle union n'avait pas constitué une mésalliance criante, aurait peut-être été reine. Restent les vers de la Bérénice de Racine, dont quelques-uns jalonnent le conte, dont ce « Vous êtes empereur, Seigneur, et vous pleurez ! » qui dit avec tant de cruelle justesse l'impuissance du jeune roi à changer la trajectoire d'un destin personnel que ceux qui décident de l'intérêt supérieur de son royaume façonnent à sa place.

Presque Reine fut d'abord, sous un autre nom, un spectacle porté par une classe à projet artistique de CM1 avant devenir le conte musical qui nous est offert aujourd'hui. Son principal maître d’œuvre, le guitariste et théorbiste Damien Pouvreau dirige non seulement la partie musicale, mais il est également l'auteur du texte, qui se signale par un excellent équilibre entre les exigences de la narration et celles de l'information nécessaire à la compréhension de l'histoire. Cette dernière se déroule de façon naturelle, avec des moments de tension et de détente agencés avec intelligence et, surtout, une volonté de ne jamais donner ni dans la mièvrerie, ni dans la facilité ; à ce titre, le propos éducatif qui sous-tend le récit atteint son but sans être appuyé ou pesant, se conformant à la volonté de La Fontaine pour lequel instruire et plaire étaient indissolublement liés. Contemporaines de facture tout en parvenant à saisir quelque chose de l'esprit du XVIIe siècle, les illustrations d'Alessandra Fusi sont à la fois sobres et raffinées. Elles dégagent une belle poésie qui entre parfaitement en résonance avec le texte et les musiques.

Pour interpréter ces derniers, on a fait appel à une équipe de grand talent. Du côté des rôles parlés, c'est à Didier Sandre, dont on se souvient de l'incarnation magistrale de Louis XIV dans L'Allée du roi, que revient de faire vivre l'essentiel du conte, ce dont il s'acquitte avec un naturel confondant, apportant à chaque épisode le ton et la densité qui conviennent, tandis que Lorànt Deutsch campe un roi dont la juvénilité ne masque pas la haute opinion qu'il a déjà de lui-même,  et que Delphine Goasguen traduit avec justesse les deux mères, l'inflexible madame Mancini et l'attendrie Anne d'Autriche. Véritable cœur du récit, Isabelle Druet est Marie Mancini dont elle brosse, par la parole et par le chant, un portrait crédible et touchant, ne laissant rien ignorer des ambivalences d'une âme passionnée et complexe. Ceux qui suivent la carrière de la mezzo connaissent son goût et ses dons pour le théâtre ; ils trouvent ici à s'exprimer avec bonheur, et l'exigence d'expressivité dont elle fait preuve est toujours bienvenue car dosée avec un art consommé de la nuance. Le ténor Olivier Fichet est, lui, la voix chantée de Louis XIV ; chacune de ses interventions est d'un goût parfait. Saluons, pour terminer, la prestation des Enfants de la Cour qui se révèle un ensemble très soudé et offre aux pièces instrumentales beaucoup de fluidité et de très belles couleurs.

et que Delphine Goasguen traduit avec justesse les deux mères, l'inflexible madame Mancini et l'attendrie Anne d'Autriche. Véritable cœur du récit, Isabelle Druet est Marie Mancini dont elle brosse, par la parole et par le chant, un portrait crédible et touchant, ne laissant rien ignorer des ambivalences d'une âme passionnée et complexe. Ceux qui suivent la carrière de la mezzo connaissent son goût et ses dons pour le théâtre ; ils trouvent ici à s'exprimer avec bonheur, et l'exigence d'expressivité dont elle fait preuve est toujours bienvenue car dosée avec un art consommé de la nuance. Le ténor Olivier Fichet est, lui, la voix chantée de Louis XIV ; chacune de ses interventions est d'un goût parfait. Saluons, pour terminer, la prestation des Enfants de la Cour qui se révèle un ensemble très soudé et offre aux pièces instrumentales beaucoup de fluidité et de très belles couleurs.

Projet original et ambitieux qui sait, entre autres qualités, demeurer accessible au public auquel il s'adresse, Presque Reine est un conte dont je gage qu'il pourra séduire aussi bien les enfants que leurs parents. Produite avec un soin qui honore ceux qui y ont participé, cette réalisation pleine de sensibilité et d'intelligence peut être un excellent vecteur de curiosité tant pour l'histoire que pour la musique. On espère donc que cette initiative ne restera pas sans lendemain et que les amours de Louis et Marie trouveront, en cette fin d'année, bien des foyers et des rêves pour leur faire bon accueil.

Presque Reine, le premier amour de Louis XIV, conte musical de Damien Pouvreau

Presque Reine, le premier amour de Louis XIV, conte musical de Damien Pouvreau

Alessandra Fusi, illustrations

Voix parlées :

Didier Sandre : narrateur & cardinal Mazarin

Lorànt Deutsch : Louis XIV

Delphine Goasguen : Anne d'Autriche & Madame Mancini

Voix chantées :

Isabelle Druet, mezzo-soprano : Marie Mancini (et voix parlée)

Olivier Fichet, ténor : Louis XIV

Les Enfants de la Cour

Damien Pouvreau, théorbe, guitare baroque & direction

1 livre-disque [68 pages, 52'21"] aux Éditions Éveil et découvertes, ISBN : 978-2-35366-155-8, qui peut être acheté chez votre libraire ou sur le site de l'éditeur en suivant ce lien.

Extraits proposés :

1. Jean-Baptiste Lully (1632-1687), Ballet royal d'Alcidiane : Ouverture

2. « Il y avait, dans le temps, un très jeune roi... » (récitant)

3. Marin Marais (1656-1728), Pièces de viole du Troisième Livre : Muzette

4. « Je m'agite, je cours, languissante, abattue » (Marie, Louis, récitant)

5. « Anne d'Autriche, ébranlée par la douleur... » (récitant, Marie)

6. Christophe Ballard (éditeur, 1641-1715), Brunettes ou petits airs tendres : J'avais cru qu'en vous aimant

Illustrations complémentaires :

La photographie des Enfants de la Cour est de Sylvain Sartre, utilisée avec autorisation.

Je remercie les éditions Éveil et découvertes de m'avoir permis d'utiliser les images des pages 29 et 48 de l'ouvrage.

Julia Lu et Alexandre Dratwicki (coordination de l’ouvrage), Le Concours du prix de Rome de musique (1803-1968). Éditions Symétrie, en collaboration avec le Palazzetto Bru Zane, 2011. ISBN : 978-2-914373-51-7. Ce livre peut être acheté

Julia Lu et Alexandre Dratwicki (coordination de l’ouvrage), Le Concours du prix de Rome de musique (1803-1968). Éditions Symétrie, en collaboration avec le Palazzetto Bru Zane, 2011. ISBN : 978-2-914373-51-7. Ce livre peut être acheté  2 CD Glossa GES 922206-F. Ce livre-disque peut être acheté

2 CD Glossa GES 922206-F. Ce livre-disque peut être acheté  2 CD Glossa GES 922210-F, chronique complète

2 CD Glossa GES 922210-F, chronique complète  2 CD Glossa GES 922211-F, chronique à paraître. Ce livre-disque peut être acheté

2 CD Glossa GES 922211-F, chronique à paraître. Ce livre-disque peut être acheté

En collaboration avec l’éditeur lyonnais Symétrie, qui accueille déjà ses publications à caractère scientifique au sein de la collection Perpetuum mobile, le Palazzetto Bru Zane a décidé de lancer, il y a quelques semaines, une collection de poche destinée à proposer à moindre coût, mais suivant les mêmes principes de rigueur dans l’établissement des textes et d’intérêt quant aux sujets abordés, des écrits de musiciens ayant exercé leur art durant la période que couvre son champ de recherches (d’environ 1780 à 1920) et des essais s’y rapportant. Symboles de cette double direction, les deux premiers titres publiés nous offrent, pour moins de 15 euros, les volumineux Mémoires d’Hector Berlioz, un ouvrage essentiel pour mieux comprendre un des musiciens français les plus prodigieusement inventifs du XIXe siècle, ainsi qu’un bel essai de Pierre Brunel, intitulé Aimer Chopin, qui propose un parcours aussi personnel qu’informé dans l’univers d’un compositeur sur lequel on laisse dire et écrire, surtout en cette année de bicentenaire frénétique, nombre de bêtises. Je reviendrai individuellement, dans les semaines qui viennent, sur ces deux premiers livres ; ils augurent de fort belle façon d’une collection où l’on espère voir apparaître, à l’avenir, outre les autres textes de Berlioz (Les Soirées de l’Orchestre, Les Grotesques de la Musique, les Feuilletons, pour n’en citer que quelques-uns) qui, rappelons-le, fut également un auteur à la plume aussi féconde qu’acérée, les écrits de Grétry, Gounod, Massenet ou Debussy.

En collaboration avec l’éditeur lyonnais Symétrie, qui accueille déjà ses publications à caractère scientifique au sein de la collection Perpetuum mobile, le Palazzetto Bru Zane a décidé de lancer, il y a quelques semaines, une collection de poche destinée à proposer à moindre coût, mais suivant les mêmes principes de rigueur dans l’établissement des textes et d’intérêt quant aux sujets abordés, des écrits de musiciens ayant exercé leur art durant la période que couvre son champ de recherches (d’environ 1780 à 1920) et des essais s’y rapportant. Symboles de cette double direction, les deux premiers titres publiés nous offrent, pour moins de 15 euros, les volumineux Mémoires d’Hector Berlioz, un ouvrage essentiel pour mieux comprendre un des musiciens français les plus prodigieusement inventifs du XIXe siècle, ainsi qu’un bel essai de Pierre Brunel, intitulé Aimer Chopin, qui propose un parcours aussi personnel qu’informé dans l’univers d’un compositeur sur lequel on laisse dire et écrire, surtout en cette année de bicentenaire frénétique, nombre de bêtises. Je reviendrai individuellement, dans les semaines qui viennent, sur ces deux premiers livres ; ils augurent de fort belle façon d’une collection où l’on espère voir apparaître, à l’avenir, outre les autres textes de Berlioz (Les Soirées de l’Orchestre, Les Grotesques de la Musique, les Feuilletons, pour n’en citer que quelques-uns) qui, rappelons-le, fut également un auteur à la plume aussi féconde qu’acérée, les écrits de Grétry, Gounod, Massenet ou Debussy. Pierre Brunel, Aimer Chopin. Editions Symétrie, en collaboration avec le Palazzetto Bru Zane, 265 pages, ISBN 978-2-914373-75-3. Ce livre peut être acheté

Pierre Brunel, Aimer Chopin. Editions Symétrie, en collaboration avec le Palazzetto Bru Zane, 265 pages, ISBN 978-2-914373-75-3. Ce livre peut être acheté  Hector Berlioz, Mémoires, édition d’Alban Ramaut. Editions Symétrie, en collaboration avec le Palazzetto Bru Zane, 705 pages, ISBN 978-2-914373-71-5. Ce livre peut être acheté

Hector Berlioz, Mémoires, édition d’Alban Ramaut. Editions Symétrie, en collaboration avec le Palazzetto Bru Zane, 705 pages, ISBN 978-2-914373-71-5. Ce livre peut être acheté  Claude Debussy et le Prix de Rome. 2 CD Glossa GES 922206-F. Ce coffret peut être acheté

Claude Debussy et le Prix de Rome. 2 CD Glossa GES 922206-F. Ce coffret peut être acheté

Mathias Enard, Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants, roman. Actes Sud, 2010, 154 pages, ISBN : 978-2-7427-9362-4.

Mathias Enard, Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants, roman. Actes Sud, 2010, 154 pages, ISBN : 978-2-7427-9362-4. 1 SACD Alia Vox AVSA 9870. Ce disque peut être acheté

1 SACD Alia Vox AVSA 9870. Ce disque peut être acheté

Laurence PLAZENET, La blessure et la soif, roman, 547 pages. Paris, Gallimard, 2009, ISBN : 978-2-07-012635-4

Laurence PLAZENET, La blessure et la soif, roman, 547 pages. Paris, Gallimard, 2009, ISBN : 978-2-07-012635-4 Manuscrit Vaudry de Saizenay, Musique française pour luth baroque. 1 CD AS Musique ASM004. Ce disque peut être acheté

Manuscrit Vaudry de Saizenay, Musique française pour luth baroque. 1 CD AS Musique ASM004. Ce disque peut être acheté  Concert baroque à la Cité Interdite, œuvres de Teodorico Pedrini et Joseph-Marie Amiot. 1 CD Astrée-Auvidis E 8609. Ce disque peut être acheté

Concert baroque à la Cité Interdite, œuvres de Teodorico Pedrini et Joseph-Marie Amiot. 1 CD Astrée-Auvidis E 8609. Ce disque peut être acheté  Motets pour le Grand Dauphin. 1 CD Alpha 138. Ce disque peut être acheté

Motets pour le Grand Dauphin. 1 CD Alpha 138. Ce disque peut être acheté

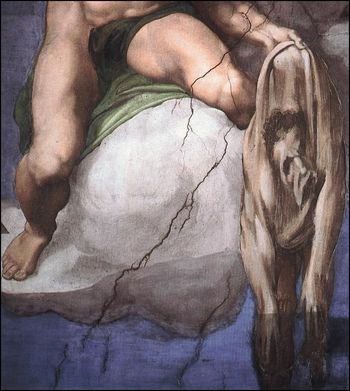

Le rôle d’Adolphe Pâques auprès de Chateaubriand, s’il se résume, dans un premier temps, à lui conserver une chevelure aussi proche que possible de celle immortalisée par Girodet-Trioson dans un fameux tableau présenté au Salon de 1810 (ci-contre), va bientôt devenir celle d’un homme de confiance, qui informe l’écrivain des derniers potins, sur lequel ce dernier essaie maintes pages de ses Mémoires, et qui prête une oreille compatissante à Céleste, laquelle tente d’oublier le rôle subalterne qu’elle joue dans l’existence de son génie de mari à grands renforts d’aumônes, d’oiseaux exotiques et de chocolat. Le coiffeur n’est cependant pas totalement celui qu’imaginent les époux Chateaubriand ; s’il mène une vie d’époux modèle auprès de la pétillante et musicienne Zélie, il possède la particularité de pouvoir mémoriser des pages entières des livres qu’il lit, en particulier ceux de son prestigieux client auquel il voue une admiration sans bornes.

Le rôle d’Adolphe Pâques auprès de Chateaubriand, s’il se résume, dans un premier temps, à lui conserver une chevelure aussi proche que possible de celle immortalisée par Girodet-Trioson dans un fameux tableau présenté au Salon de 1810 (ci-contre), va bientôt devenir celle d’un homme de confiance, qui informe l’écrivain des derniers potins, sur lequel ce dernier essaie maintes pages de ses Mémoires, et qui prête une oreille compatissante à Céleste, laquelle tente d’oublier le rôle subalterne qu’elle joue dans l’existence de son génie de mari à grands renforts d’aumônes, d’oiseaux exotiques et de chocolat. Le coiffeur n’est cependant pas totalement celui qu’imaginent les époux Chateaubriand ; s’il mène une vie d’époux modèle auprès de la pétillante et musicienne Zélie, il possède la particularité de pouvoir mémoriser des pages entières des livres qu’il lit, en particulier ceux de son prestigieux client auquel il voue une admiration sans bornes. Adrien Goetz, historien de l’Art, est un familier de la période romantique, dont il sait mettre en valeur les multiples facettes avec beaucoup d’acuité, ainsi qu’en atteste un de ses précédents romans, La Dormeuse de Naples (Le Passage, 2004, réédité en poche chez Points). Malgré la large part qu’y tient l’invention, son Coiffeur de Chateaubriand, dont l’intrigue est soutenue par une véritable connaissance du contexte de l’époque, n’en demeure ainsi pas moins parfaitement crédible. Cette histoire bâtie autour de la fascination que peut exercer une figure célèbre, entraînant l’admirateur vers les dernières extrémités, est riche en rebondissements dont celui, préparé dès l’entrée par l’achat d’un fusil à silencieux, n’est pas l’essentiel. Écrit sans temps mort et dans une langue parfaitement maîtrisée, Le Coiffeur de Chateaubriand est, au meilleur sens du terme, un roman rossinien, en ce qu’il est mené avec une grande efficacité dramatique et sans lourdeur, sans que sa légèreté de touche rime pour autant avec superficialité. Si ce livre regorge, en effet, de nombreux moments enlevés avec beaucoup de finesse et un humour parfois mordant, dans certaines de ses pages s’insinuent également des effluves plus mélancoliques, ceux que peuvent faire naître les élans du cœur qui, tendres ou violents, ne trouveront pas d’assouvissement, ou le sentiment d’impuissance devant le temps qui s’enfuit en emportant avec lui mille possibilités d’être qui ne seront pas vécues.

Adrien Goetz, historien de l’Art, est un familier de la période romantique, dont il sait mettre en valeur les multiples facettes avec beaucoup d’acuité, ainsi qu’en atteste un de ses précédents romans, La Dormeuse de Naples (Le Passage, 2004, réédité en poche chez Points). Malgré la large part qu’y tient l’invention, son Coiffeur de Chateaubriand, dont l’intrigue est soutenue par une véritable connaissance du contexte de l’époque, n’en demeure ainsi pas moins parfaitement crédible. Cette histoire bâtie autour de la fascination que peut exercer une figure célèbre, entraînant l’admirateur vers les dernières extrémités, est riche en rebondissements dont celui, préparé dès l’entrée par l’achat d’un fusil à silencieux, n’est pas l’essentiel. Écrit sans temps mort et dans une langue parfaitement maîtrisée, Le Coiffeur de Chateaubriand est, au meilleur sens du terme, un roman rossinien, en ce qu’il est mené avec une grande efficacité dramatique et sans lourdeur, sans que sa légèreté de touche rime pour autant avec superficialité. Si ce livre regorge, en effet, de nombreux moments enlevés avec beaucoup de finesse et un humour parfois mordant, dans certaines de ses pages s’insinuent également des effluves plus mélancoliques, ceux que peuvent faire naître les élans du cœur qui, tendres ou violents, ne trouveront pas d’assouvissement, ou le sentiment d’impuissance devant le temps qui s’enfuit en emportant avec lui mille possibilités d’être qui ne seront pas vécues. Adrien GOETZ, Le Coiffeur de Chateaubriand, roman, 174 pages. Paris, Grasset, 2010. ISBN : 978 2 246 76021 4.

Adrien GOETZ, Le Coiffeur de Chateaubriand, roman, 174 pages. Paris, Grasset, 2010. ISBN : 978 2 246 76021 4. Il barbiere di Siviglia. 3 CD Decca 425520-2. Ce disque peut être acheté

Il barbiere di Siviglia. 3 CD Decca 425520-2. Ce disque peut être acheté

Gérard Oberlé, né en Alsace en 1945, est un spécialiste des langues anciennes bien connu des amateurs de poésie néo-latine, mais aussi un bibliophile, un mélomane et un œnophile averti. C’est donc en fin connaisseur du monde de la Renaissance mais, bien plus, animé par une saisissante proximité de goûts avec Muret, qu’il imagine, en s’appuyant sur un solide travail documentaire, le parcours d’un homme que sa volonté de vivre selon sa pente contraignit, tout au long de ce qu’il nomme « ses jeunes années », à une fuite perpétuelle. Vieillissant et torturé par la goutte, vivant, entouré d’une poignée de jeunes familiers, dans une Rome dont le caractère de pastorale mythologique fait irrésistiblement songer aux tableaux de Claude Gellée (dit Le Lorrain), l’humaniste se remémore ses trente premières années. De la bibliothèque paternelle où s’épanouit une dilection presque sensuelle pour les livres aux forêts limousines qui confirmèrent son penchant pour de vigoureuses amours masculines, le lecteur suit Muret dans sa course vers la renommée. Poitiers, où, commentant Plaute, il connaît ses premiers succès et rencontre Gaspara, une jeune femme issue de la noblesse ferraraise avec laquelle se tisse une intense complicité et qui sera, l’espace d’une nuit, sa seule conquête féminine. Auch, où il enseigne pour la première fois après avoir été adopté et encouragé par Jules-César Scaliger à Agen, Bordeaux où il cultive son penchant pour le vin et découvre les joies de l’amitié. Paris, enfin, temple de gloire du collège de Boncourt où le roi et la reine se déplacent pour assister à ses leçons, cloaque de vertigineuse sensualité auprès du « resplendissant pendard » Ramonet Fouteau, asile précaire où se tissent, avec musiciens et poètes, des liens dont certains s’évanouiront lorsque viendra le temps de l’emprisonnement au Châtelet, mais dont un ne cessera de diffuser sa lumière et l’accompagnera sur les chemins de l’exil, à Toulouse, puis Venise : Memmius.

Gérard Oberlé, né en Alsace en 1945, est un spécialiste des langues anciennes bien connu des amateurs de poésie néo-latine, mais aussi un bibliophile, un mélomane et un œnophile averti. C’est donc en fin connaisseur du monde de la Renaissance mais, bien plus, animé par une saisissante proximité de goûts avec Muret, qu’il imagine, en s’appuyant sur un solide travail documentaire, le parcours d’un homme que sa volonté de vivre selon sa pente contraignit, tout au long de ce qu’il nomme « ses jeunes années », à une fuite perpétuelle. Vieillissant et torturé par la goutte, vivant, entouré d’une poignée de jeunes familiers, dans une Rome dont le caractère de pastorale mythologique fait irrésistiblement songer aux tableaux de Claude Gellée (dit Le Lorrain), l’humaniste se remémore ses trente premières années. De la bibliothèque paternelle où s’épanouit une dilection presque sensuelle pour les livres aux forêts limousines qui confirmèrent son penchant pour de vigoureuses amours masculines, le lecteur suit Muret dans sa course vers la renommée. Poitiers, où, commentant Plaute, il connaît ses premiers succès et rencontre Gaspara, une jeune femme issue de la noblesse ferraraise avec laquelle se tisse une intense complicité et qui sera, l’espace d’une nuit, sa seule conquête féminine. Auch, où il enseigne pour la première fois après avoir été adopté et encouragé par Jules-César Scaliger à Agen, Bordeaux où il cultive son penchant pour le vin et découvre les joies de l’amitié. Paris, enfin, temple de gloire du collège de Boncourt où le roi et la reine se déplacent pour assister à ses leçons, cloaque de vertigineuse sensualité auprès du « resplendissant pendard » Ramonet Fouteau, asile précaire où se tissent, avec musiciens et poètes, des liens dont certains s’évanouiront lorsque viendra le temps de l’emprisonnement au Châtelet, mais dont un ne cessera de diffuser sa lumière et l’accompagnera sur les chemins de l’exil, à Toulouse, puis Venise : Memmius.

Gérard OBERLÉ, Mémoires de Marc-Antoine Muret, roman. Grasset, 279 pages, ISBN 978-2-246-73111-5.

Gérard OBERLÉ, Mémoires de Marc-Antoine Muret, roman. Grasset, 279 pages, ISBN 978-2-246-73111-5. Ronsard et les Néerlandais. 1 CD Etcetera KTC 1254. Ce disque peut être acheté

Ronsard et les Néerlandais. 1 CD Etcetera KTC 1254. Ce disque peut être acheté  Il Divino. 1 CD Naïve E 8921. Ce disque peut être acheté

Il Divino. 1 CD Naïve E 8921. Ce disque peut être acheté